歯と歯肉の境目(歯肉溝)の清掃が行き届かないでいると、多くの細菌(歯垢の蓄積)が停滞し、歯肉の辺縁が「炎症」を帯びて赤くなったり、腫れたりします。

痛みがない場合が多く、「silent disease(静かなる病気)」とも言われ、発見が遅れてしまうことも少なくありません。

歯周病が進行すると、「歯周ポケット」と呼ばれる、歯と歯肉の境目が深くなり、次第に歯を支える骨が溶けて(歯槽骨)しまうことがあります。

この状態になってしまうと、歯がグラグラと動くようになってしまい、残念ながら抜歯となってしまいます。

将来に向けて健康な歯を多く残すためにも、早期発見、治療、予防が大切です。

歯周病の原因は?

口の中にはおよそ300~500種類の細菌が住んでいます。

これらの細菌は、普段はあまり悪いことをしませんが、歯磨きが不十分だったり、砂糖を過剰に摂取したりすると、口の中にネバネバした物質を作り出し、歯の表面にくっつきます。

これを歯垢(プラーク)と言います。

この歯垢1mgの中には10億個の細菌が住みついていると言われ、むし歯や歯周病をひき起こします。

粘着性が強く、うがいをした程度では歯から取り除くことができないため、歯磨きやフロスなどの日々のセルフケアが重要です。

歯垢(プラーク)を取り除かないと硬くなってしまい、歯石と言われる物質に変化し、歯の表面に強固に付着します。

こうなってしまうと、歯ブラシだけでは取り除くことができません。

そして、この歯石の中や周りにさらに細菌が入り込むと、歯周病を進行させる毒素が発生します。

そのため、歯の検診を定期的(3ヶ月に1度程度)に受けていただき、「プロフェッショナルケア(歯科医院での歯面清掃)」で普段の歯磨きでは取れない汚れを落としたり、歯の染め出しをおこない、普段の歯磨きで磨き残しが多い場所を特定することをオススメしています。

歯磨きは患者様自身でおこなうセルフケアになりますので、「歯磨きを正しく行えているかどうか」がポイントです。

定期的なメンテナンスによるプロケアも大切ですが、毎日行うセルフケアのほうが、お口の健康を維持するために大変重要です。

患者様一人ひとりに合わせて正しいブラッシングの方法をご説明させていただきますので、お気軽にご来院ください。

歯周病の進行について

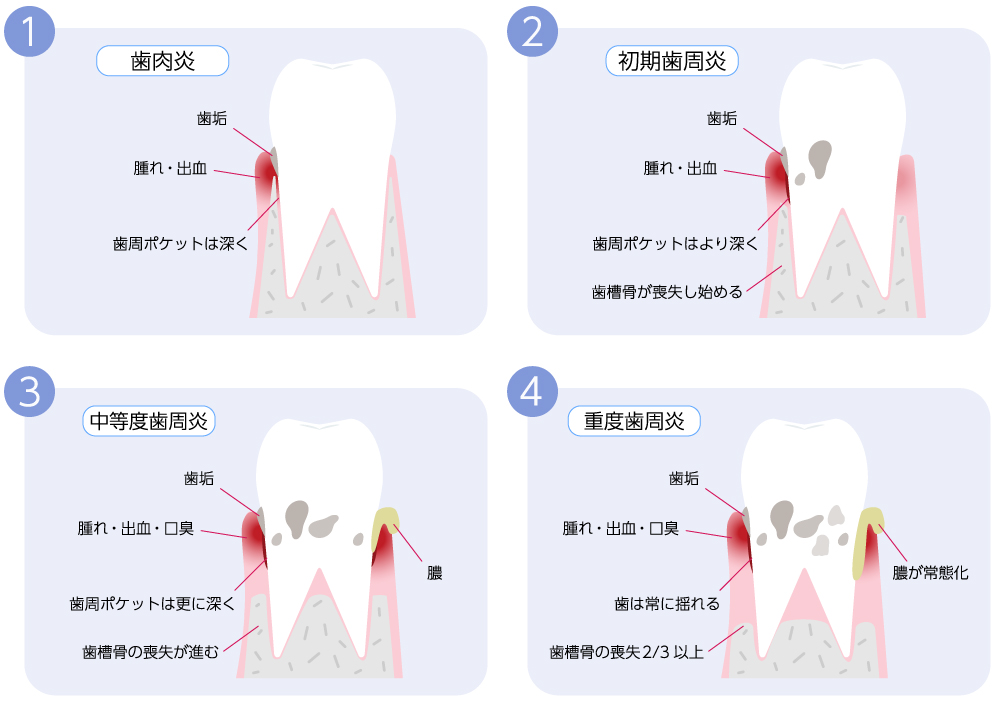

歯周病は進行性の病気で、「歯肉炎」という歯茎の炎症からはじまり、悪化すると「歯周炎」という状態になります。

歯周炎になると、歯を支えている骨が溶けてしまうので、適切な治療をおこなうことが必要となります。

健康な状態の歯肉は、薄いピンク色をしていて、歯と歯の間に歯肉が入り込んで弾力があります。

また、歯肉が引き締まっていて、歯磨きをしても出血することがありません。

それに比べ歯肉炎の場合は、歯肉が赤色で、歯と歯の間の歯肉が丸みを帯びて膨らんでいます。

腫れた歯と歯肉との間に歯垢が溜まりやすく、歯磨きをする際に出血を伴うという特徴があります。

そして、歯周炎の状態になると、歯肉が赤紫色となり、歯と接している歯肉が更に腫れます。

歯と歯の間が広がり、食べ物がよく詰まり、歯肉が退縮して歯が長く見えます。

歯周ポケットは深くなり、骨(歯槽骨)が溶けてしまい、歯磨の際に血だけではなく、膿が出るようになります。

歯周病検査

歯周病検査では「プローブ」と呼ばれる器具を使用して、歯周ポケットの深さを測ります。

また、プローブで歯や歯槽骨の状態も検査できます。

歯と歯茎の間へ慎重に挿入し、深さや出血、歯槽骨の溶け具合を確認する事が出来ます。

歯周ポケットが浅い場合や歯槽骨が溶けていない場合は、プローブは2~3mm程度しか歯茎に入りません。

(※症状の状態によっては痛みを感じることがあります。痛みがある場合はすぐに歯科医までご相談ください)

歯によって深さに差はありますが、基本的に歯周ポケットの深さは3mm以下が健康な状態です。

4~5mmの深さは歯周病の可能性があり、6mm以上になると骨が溶けている場合があります。

また、歯周ポケットが浅くても、歯茎から出血した場合は、歯茎が炎症を起こしている可能性があります。

プローブ検査で出血があった場合は、歯周ポケットがこれから大きくなる前の状態かもしれないので、注意が必要です。

歯茎の炎症状態とは、歯茎が赤くはれることです。

見た目では分かりにくいこともありますので、歯科医院で定期的にチェックやメンテナンスを行うことが、歯周病の進行を防ぐ最善の方法です。

歯周病の治療方法について

以前は「不治の病」とさえ言われていた歯周病も、現在では進行を阻止することができるようになりました。

完全に元の状態に戻らないケースもありますが、ある程度健康な状態を取り戻すことも可能です。

歯周病の進行の程度にかかわらず、初めにすべき治療が「歯周基本治療」です。

歯周基本治療では、歯周病の原因である歯垢・歯石の除去、歯の根の面の滑択化、ぐらぐらする歯の咬み合わせの調整などを行います。

歯垢の除去のことを「プラークコントロール」といい、ほとんどの場合はご自宅でのセルフチェックとなりますが、歯科医院でも定期的にクリーニングを行います。

歯石の除去には、「スケーリング」という治療方法が用いられます。

スケーリングでは、歯の表面や根の表面の歯垢・歯石を器械で取り除いていきます。

スケーリング終了後に、歯石が歯根についている場合は「ルートプレーニング」を行います。

歯根の表面がざらざらしていたり歯石で満たされていたりすると、菌が付着しやすく、汚れが付きやすくなってしまうため、それらを滑沢にして汚れが付きにくい状況をつくる治療方法のことを指します。

歯周病の進行に伴い、歯は動揺してしまいます。

そして、動揺している歯で噛むことで、さらに歯への負担は増していきます。

その負担を軽くするために、歯を削る、もしくは歯科用接着剤で隣の歯と接着するなどして、咬み合わせの調整を行う場合があります。

治療により、歯周組織が改善され、歯周ポケットが浅く(2~3mm)維持されればメンテナンス(定期検診)へと移行します。

なお、基本治療で一部歯周ポケットの深さが改善されず、歯周ポケット内で細菌が生息してしまい、ブラッシングで除去できない場合や、歯周病が進行してしまった状態には、外科的に歯周ポケットを減少させる手術があります。

その他にも、特殊な材料を用いて、部分的に失われた骨を再生させる手術(再生療法)などがありますので、それぞれの病態にあった方法をご提案いたします。

メンテナンス

メンテナンスとは歯周病を再発させずに、健康な状態を維持していくための、定期的な治療のことをいいます。

治療が終了した後は、3~6ヵ月ごとの定期健診の受診が大切です。

歯周病の原因は細菌ですので、細菌の塊である歯垢をためず、増やさないことが基本です。

細菌の集団である歯垢は、毎日の適切なブラッシングでほとんどを除去することができます。

しかし、深い歯周ポケットの中や、歯並びの悪い所にある細菌は、ブラッシングでは除去しきれません。

また、3ヵ月ほど経つと、どんなに歯ブラシが上手な方でも少しずつ歯石が付き始めてしまいますが、歯石は歯ブラシでは落とすことができません。

これらは歯科医院にて、スケーリングや専門的なクリーニング(PMTC)を受けることにより、除去することができます。

なお、歯周病は再発の多い病気と言われています。

治療により症状が改善したとしても、溶けてしまった骨が完全に元通りになるわけではありません。

ほとんどの場合、歯と歯の間のブラッシングが不十分であったり、メンテナンスを怠ってしまうなどで、容易に再発をおこしてしまいます。

そして、残念ながら、治りきらない部分が残ることがあります。

しかし、そのような場合でも、メンテナンスを継続して受けていただくことにより、歯周病の進行を食い止めることができます。

このような治療のことをSPT(サポーティブペリオドンタルセラピー)と言います。

歯周病に対する当院の取り組み

歯周病と言っても、症状や進行の程度は人それぞれです。

まずはしっかりと検査をして状態を把握することが大切です。

検査はお口全体のX線(パノラマX線写真)写真一枚とお口の全体写真、6点法プローブ検査、研究用模型を使っておこないます。

場合によっては、小さく部分的にX線写真を追加で撮影します。

検査が終わったら診断をし、治療計画を立てていきます。

歯周病だけではなく、虫歯やその他の治さないといけない箇所を総合的に判断し、全体の治療計画を立ててご提案させていただきます。

この際に、治療計画をご理解いただき、同意をいただけましたら、治療を開始していきます。

患者様一人ひとりに合わせた最善の治療法をご提案させていただきますので、どうぞご安心してご相談ください。

当院とともに、一生健康なお口を目指しましょう。