虫歯とは、口の中に住み着いている細菌が、食べ物や飲み物に含まれる糖質をエサにして作り出す「酸」によって、歯に穴が空いてしまう疾患です。

虫歯の原因

健康な歯が虫歯になってしまう原因には、「細菌(ミュータンス菌)」「糖質(主に砂糖)」「歯の質(酸への抵抗力)」の3つの要素があります。

虫歯の主な原因菌である「細菌」は、「糖質」をエサにして水に溶けにくいネバネバとした「グルカン」という物質をつくりだし、歯の表面に付着します。

このグルカンは粘着性が強いので、多くの細菌とくっついてしまい、大きな塊に成長します。

これをプラーク(歯垢)と言います。

そして、細菌はプラーク内で糖質を分解して「酸」を作りだします。

この酸によって、歯の表面のカルシウムが溶け出し(脱灰)、虫歯ができてしまうのです。

当院の治療方針

当院では、虫歯の進行状況により、さまざまなエビデンスに基づいた治療方法を使い分けています。

また、保存的治療に尽力しており、歯の切削量を極力少なくできるように、最善の治療を行っております。

長期的に持続する詰め物・被せ物も、一人ひとりの患者様に合わせてご提案いたします。

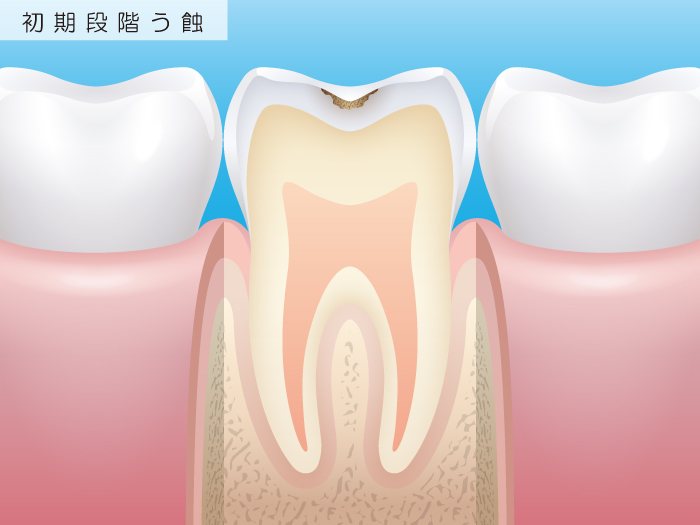

初期段階(う蝕)のむし歯

初期段階の虫歯であれば、治療をせずに済む場合があります。

虫歯の始まりの段階を「表層下脱灰」といい、歯の表面に穴が空いていない状態にもかかわらず、歯の中から虫歯が進行している状態を指します。

見た目での判断は難しいですが、歯の表面が白く濁ったようになり、透明感がない状態になります。

この場合、歯を削らなくても改善できる、もしくは、進行が止まる可能性があるので、積極的に歯を削るのではなく、慎重に経過を診る必要があります。

改善において大切なことは、ご自身でのホームケアと定期的なメンテナンスです。

ホームケアの方法については、当院にて分かりやすくご説明いたしますのでご安心ください。

また、数ヶ月に1度のペースで定期的なメンテナンスをさせていただければ、歯の状態を管理でき、虫歯の早期発見ができます。

早期発見ができれば、歯を削る量を最小限に抑えることができ、また通院回数を減らすこともできます。

残念ながら、歯に穴が空いてしまっている場合には治療が必要です。

その場合でも、歯を削る量を最小限に留められるよう、最善を尽くします。

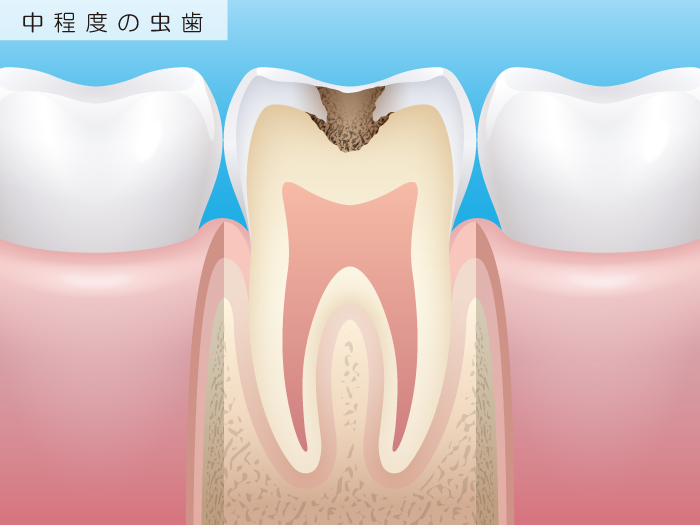

中程度段階のむし歯

中程度段階の虫歯は、初期段階と違って治療が必要です。

一度虫歯菌に感染をしてしまうと、歯質は溶けて柔らかくなり、基本的に元に戻ることはありません。

そのため、虫歯菌に感染した歯質を取り除かなければなりません。

もし、虫歯を放置した場合、むし歯が進行してしまい、治療回数が増えるだけでなく、根管治療でないと対処できない状態になる可能性もあります。

ただし、根管治療となった場合は歯髄を取るため、少し歯の寿命が短くなってしまうこともあります。

また、当院では、治療の際に必要に応じて、「マイクロスコープ」による治療を導入しています。

必ずしも使用するわけではありませんが、健全な歯質を削ることがないよう、より精密な治療を要する場合に使用します。

この治療方法は、マイクロスコープ下において、マイクロエキスカベーターという極小の治療器具を使うことにより、肉眼では比較ができないほどの精密な治療が可能で、感染した歯質のみを正確に取り除くことができます。

なお、治療でとり除いた歯質は元には戻らないため、詰め物や被せものが必要です。

詰め物や被せものにつきましても、一人ひとりの患者様に合わせて、より長く使えるような設計の被せ物を製作いたしますのでご安心ください。

中程度段階の虫歯の場合、状態によって被せ物も異なります。

コンポジットレジンやインレー・アンレー、クラウンなどの詰め物・被せ物を、患者様の状態に合わせてご提案いたします。

詰め物や被せ物の詳細については、後ほどご紹介します。

重度の虫歯

重度の(大きな)虫歯の治療は、「神経を残すことができるかどうか」という点が非常に重要です。

歯は、神経を抜くと強度が落ちてしまい、「歯根破折」が起きてしまう可能性が高くなります。

歯根破折とは、歯が縦に裂けてしまったり、歯の根が割れたり、ヒビが入ってしまうことをいいます。

歯根破折を起こしてしまった歯は、残念ながら抜歯になってしまう場合があります。

そのため、神経のある歯とない歯では、今後の歯の寿命に大きな差が生まれてしまいます。

そのため当院では、できる限り神経を残せるよう、必要に応じて「生活歯髄療法」をご提案しています。

(誰にでも「生活歯髄療法」が適している訳ではないため、患者様の虫歯の状態に合わせてご提案いたします)

生活歯髄療法とは、虫歯が神経まで達している場合に、通常であれば全ての神経を取り除く「抜髄」という方法を用いるのに対し、虫歯菌に感染している神経だけを取り除き、感染していない健康な神経を残す方法のことです。

この生活歯髄療法により、歯の強度の低下を最小限に抑え、非常に保存的な治療を行うことができます。

今までの歯科医療においては、痛みを取ることを最優先していたため、神経を残せたとしても取ってしまう治療方法が多かったのが実情でした。

しかし現在では、マイクロスコープを用いて神経の状態をより精密に観察することで、その状態に適した治療を行うことが可能になり、生活歯髄療法の成功率が上がってきました。

当院では、より保存的な治療方法を可能な限り実践することで、皆さまの生活の質の向上に貢献できるよう努めていきます。

大きな虫歯の治療について、診断のご相談だけでも構いません。

お気軽にご来院ください。

もし、残念ながら神経を取り除かなくてはならない場合には、根管治療の成功率をさらに高めた、精密根管治療をお勧めしております。

>精密根管治療についてはこちら補綴(ほてつ)- 詰め物・被せ物 -

補綴(ほてつ)とは、虫歯などが原因で歯の一部が欠損してしまった際に、欠損部を埋めるものを指します。

その際に用いられる材料にはさまざまな種類があり、それぞれに特性があります。

ここでは、詰め物と被せ物の材料について解説します。

詰め物

| インレー・アンレー |

|

インレーやアンレーは、部分的な詰め物のことをいいます。 アンレーはインレーよりも詰め物のサイズが大きく、歯の広範囲を補います。 素材はセラミック、ゴールド、シルバーがあります。 3つの素材の中でも、特にセラミックは審美性に優れており、さらに、プラークやバイオフィルムといった汚れが付着しにくいという特性をもちます。 |

|---|

| インレー・アンレー | |

|---|---|

|

インレーやアンレーは、部分的な詰め物のことをいいます。 アンレーはインレーよりも詰め物のサイズが大きく、歯の広範囲を補います。 素材はセラミック、ゴールド、シルバーがあります。 3つの素材の中でも、特にセラミックは審美性に優れており、さらに、プラークやバイオフィルムといった汚れが付着しにくいという特性をもちます。 |

被せ物

クラウン(被せ物)とは、虫歯などで大きく壊れた歯の全体を覆うように被せる人口の歯のことをいいます。

素材はいくつかありますが、ここでは4つご紹介します。

| メタルクラウン |

|

金属を使用した被せ物で、銀歯や金歯が該当します。 強度が高く耐久性に優れていますが、目立ってしまうため、奥歯に用いられることが多いです。 |

|---|---|---|

| オールセラミック |

|

主に前歯に使用することが多く、審美性にとても優れています。 レイヤリングという技術を用いて、何十種類もの色を何層にも重ね、本物に近い色合いを再現していきます。 |

| シンプルセラミック |

|

ひと塊のセラミックブロックを削り出して製作するため、オールセラミックに比べると単調な色になってしまいますが、強度や性質は十分なものになります。 |

| ラミネートべニア |

|

歯の表面のごくわずかだけ削り、その上から薄い板を貼り付け、審美性(色・形)を改善する治療です。 |

| メタルクラウン | |

|---|---|

|

金属を使用した被せ物で、銀歯や金歯が該当します。 強度が高く耐久性に優れていますが、目立ってしまうため、奥歯に用いられることが多いです。 |

| オールセラミック | |

|

主に前歯に使用することが多く、審美性にとても優れています。 レイヤリングという技術を用いて、何十種類もの色を何層にも重ね、本物に近い色合いを再現していきます。 |

| シンプルセラミック | |

|

ひと塊のセラミックブロックを削り出して製作するため、オールセラミックに比べると単調な色になってしまいますが、強度や性質は十分なものになります。 |

| ラミネートべニア | |

|

歯の表面のごくわずかだけ削り、その上から薄い板を貼り付け、審美性(色・形)を改善する治療です。 |

なお、当院のセラミックの一部は、セラミスト(セラミック修復物の専門家)の鬼塚氏が手がけております。

鬼塚氏は、世界で最も著名な技工士であるWilli Geller氏の下で修行を積んだスペシャリストです。

その卓越した技術で造られた修復物は、生きた歯のような、芸術とも言えるほどの逸品です。